连续式蔬菜清洗漂烫流水线物料浪费规避策略

在蔬菜加工产业中,连续式清洗漂烫流水线是实现规模化生产的核心设备,但其运行过程中若管控不当,易因物料损耗导致生产成本上升、资源利用率下降。物料浪费主要体现在输送损耗、清洗流失、漂烫损耗、设备残留及不合格品过多等环节,需从设备优化、工艺管控、操作规范、智能监测等多维度构建系统性解决方案,实现降本增效与绿色生产的双重目标。

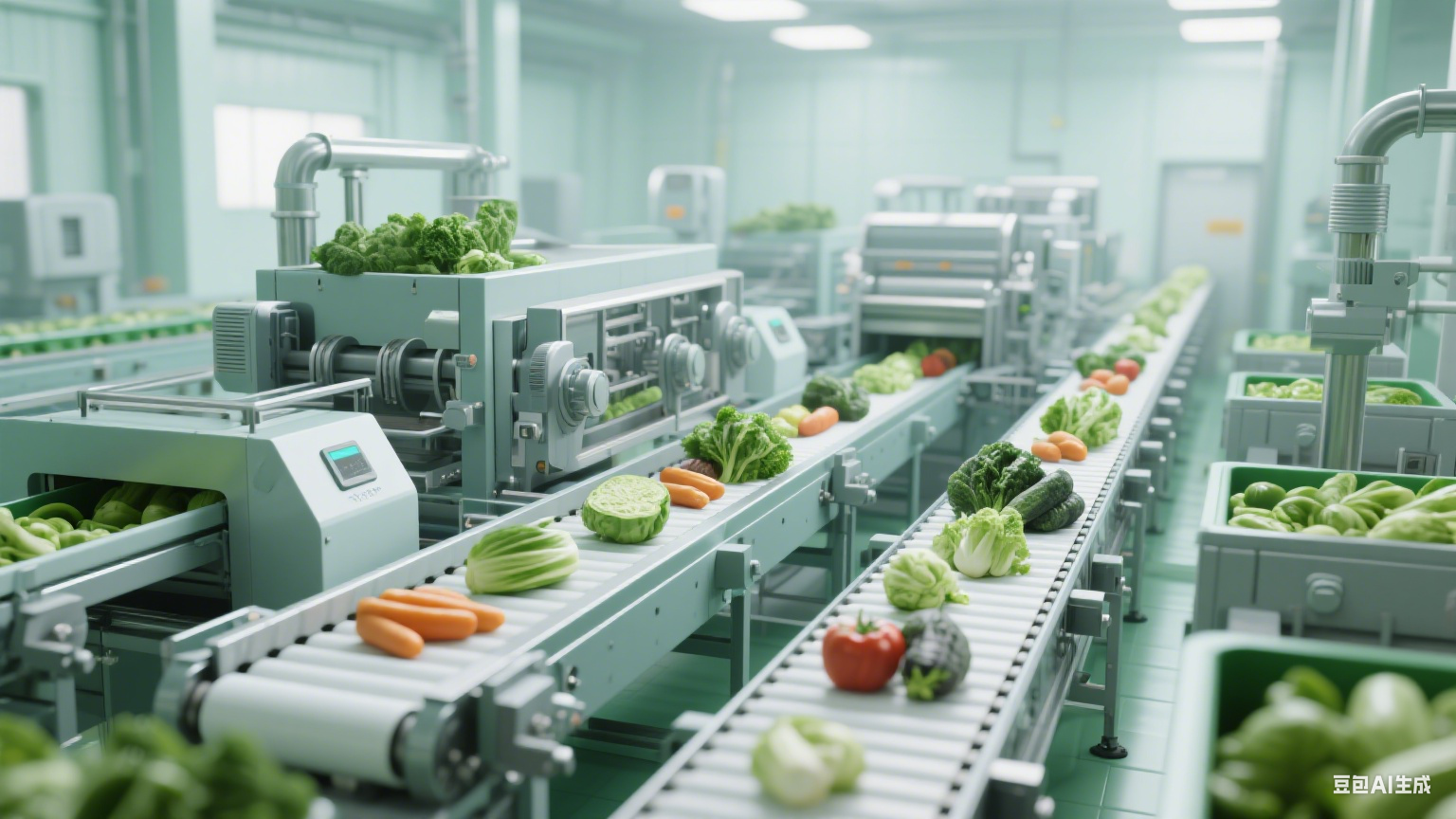

一、优化设备设计:从源头减少输送与清洗环节损耗

设备结构的合理性是规避物料浪费的基础,需针对蔬菜形态(叶菜类、根茎类、果菜类)特性,优化流水线关键组件设计,减少输送卡顿与清洗流失。

(一)精准匹配输送系统与物料特性

不同品类蔬菜的物理特性差异显著,叶菜类(如菠菜、生菜)质地柔软易破损,根茎类(如胡萝卜、土豆)硬度高但易滚动,果菜类(如番茄、青椒)表皮脆弱易划伤。输送系统需针对性优化:

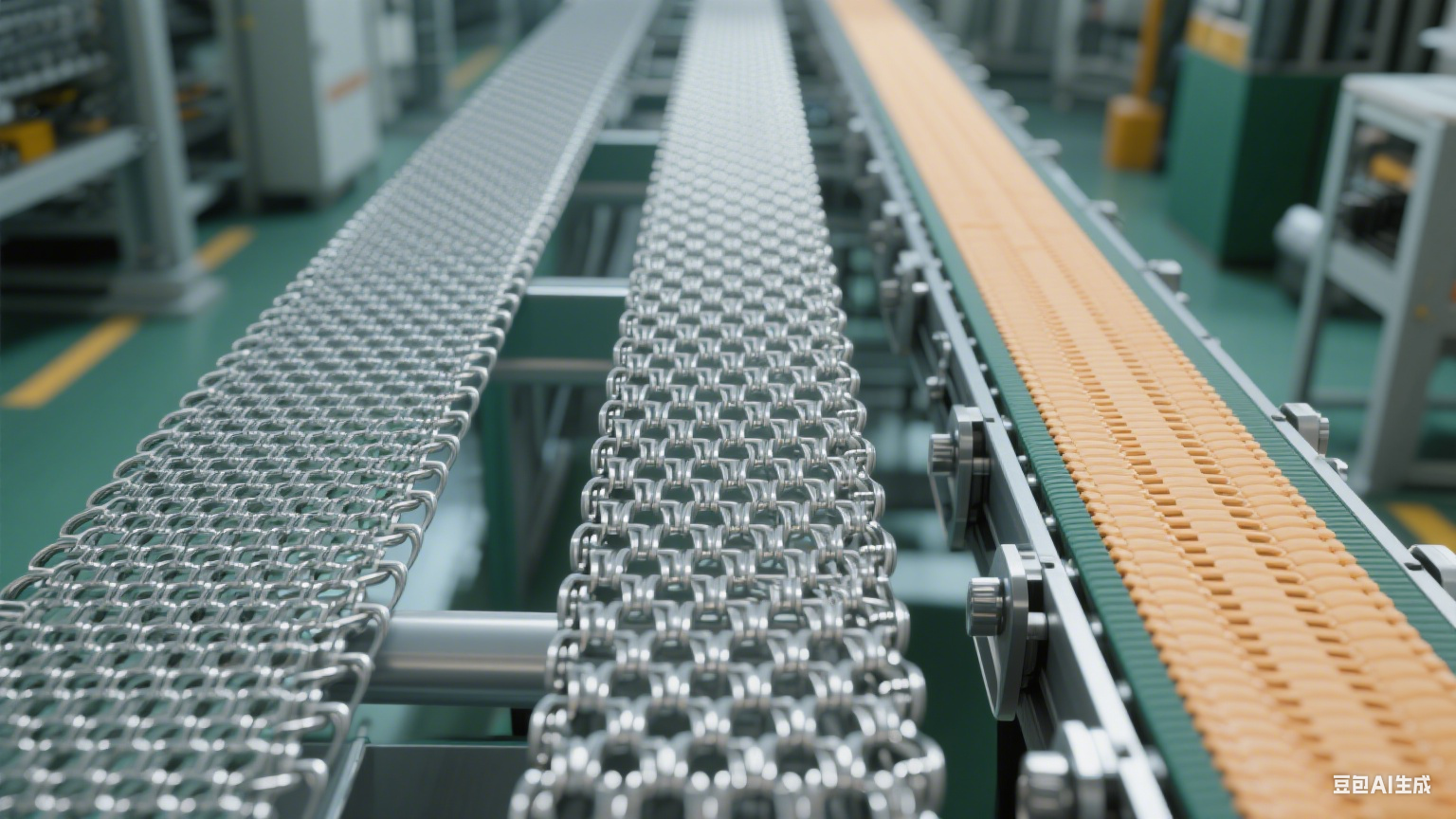

- 输送网带选型:叶菜类采用食品级柔性尼龙网带,网孔直径控制在 5-8mm,避免叶片嵌入网孔造成损耗;根茎类选用防滑不锈钢网带,网带表面增加 0.5mm 凸起纹路,防止物料滚动偏移;果菜类采用PU 材质输送带,表面覆盖 3mm 厚弹性垫层,降低碰撞损伤率。

- 输送速度动态调节:通过 PLC 控制系统关联前端上料量传感器,实现 “上料量 - 输送速度” 联动调节。当传感器检测到上料量超过设定阈值(如叶菜类 15kg/min)时,自动提升输送速度 10%-15%,避免物料在输送起点堆积挤压;当检测到上料量不足时,同步降低速度,防止空转导致的能源浪费与后续工序断料。

- 防掉落结构设计:在输送网带两侧加装可调节高度挡板,挡板高度根据物料*大直径设定(如根茎类挡板高度为物料直径的 1.2 倍),并在挡板内侧粘贴硅胶缓冲条,减少物料与挡板碰撞造成的表皮破损。同时,在流水线转角处设置弧形过渡板,避免物料因转角卡顿产生堆积或掉落。

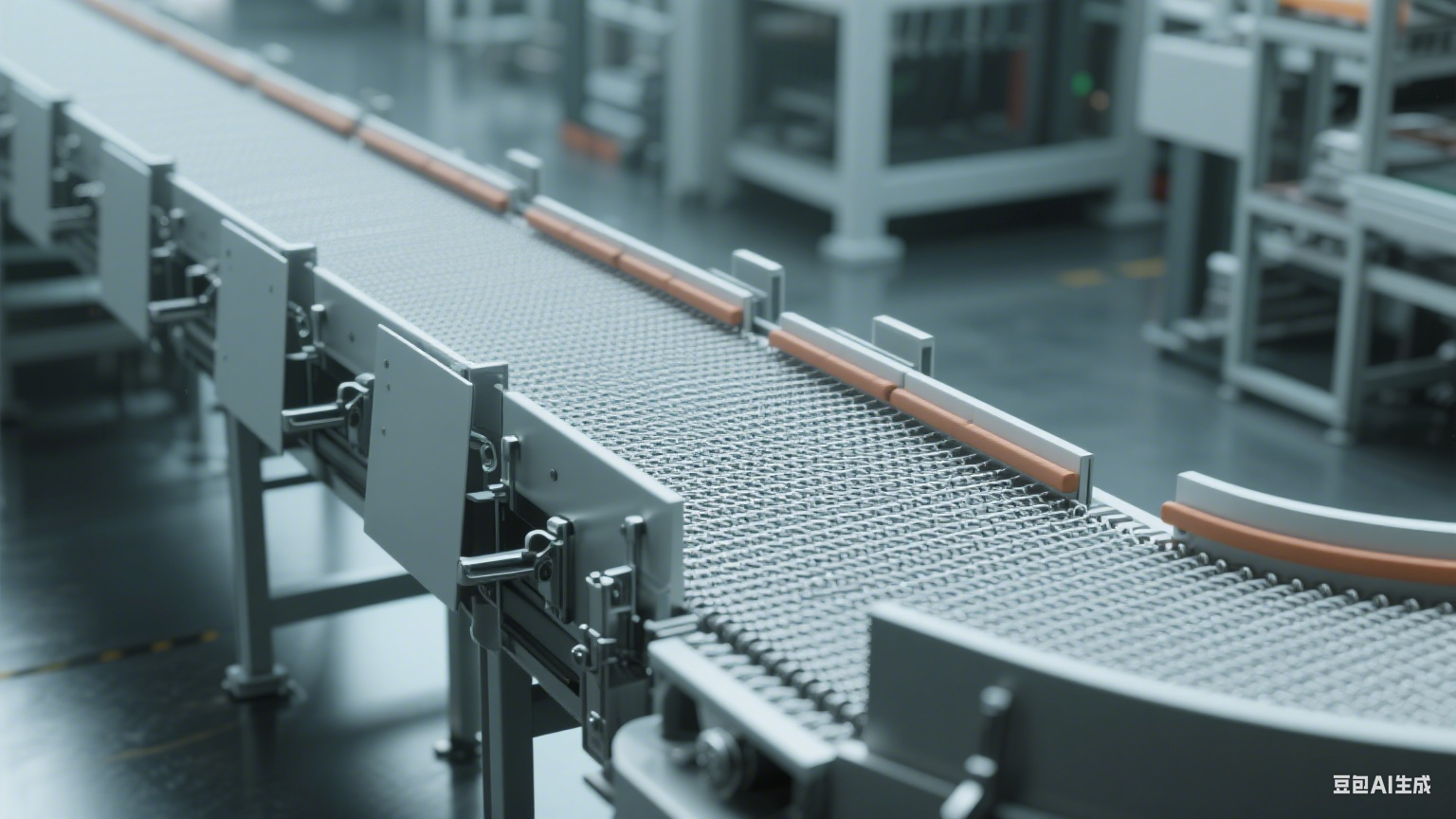

(二)优化清洗工艺减少物料流失

清洗环节是物料流失的主要节点之一,需通过工艺优化与设备改进,在保证清洗效果的同时降低损耗:

- 分级清洗模式设计:采用 “初洗 - 精洗 - 喷淋” 三级清洗结构。初洗阶段使用气泡清洗机,通过低压气泡(0.2-0.3MPa)带动水流翻滚,去除物料表面泥沙,避免高压水流直接冲击导致叶菜类叶片断裂;精洗阶段采用毛刷清洗机,针对根茎类物料,选用直径 5mm 的软质尼龙毛刷,毛刷转速控制在 300-400r/min,既保证清洁度又防止表皮划伤;喷淋阶段采用扇形高压喷头,水压调节至 0.15-0.2MPa,喷头与物料距离保持 15-20cm,避免近距离高压导致物料变形或流失。

- 水循环与过滤系统升级:在清洗水箱底部设置三级过滤装置,一级过滤采用 80 目滤网去除大颗粒杂质,二级过滤采用 120 目滤网过滤细小泥沙,三级过滤采用活性炭过滤吸附有机物,过滤后的水循环利用率提升至 80% 以上。同时,在水箱侧面安装透明观察窗与液位传感器,当水位低于设定值(如水箱容积的 70%)时,自动补水并触发报警,避免因水位过低导致清洗不充分或设备空转,间接减少物料重复清洗造成的损耗。

- 物料导向与回收设计:在清洗机出口处设置倾斜式导流板,导流板倾角控制在 30°-45°,表面涂抹食品级聚四氟乙烯涂层(摩擦系数≤0.04),减少物料在出口处的滞留与堆积。同时,在清洗机底部设置可拆卸式接料槽,收集因网带缝隙掉落的细小物料(如叶菜碎叶、小块根茎),经人工筛选后可用于加工蔬菜酱、蔬菜干等副产品,实现物料二次利用。

二、精细化工艺管控:降低漂烫与加工环节损耗

漂烫环节的温度、时间控制直接影响物料品质与损耗率,需通过标准化工艺与智能管控,减少过烫、欠烫导致的不合格品,同时优化后续处理流程,降低二次损耗。

(一)精准控制漂烫参数

漂烫的核心目标是灭活蔬菜中的氧化酶与微生物,若参数控制不当,易导致物料软烂流失或品质不达标:

- 温度分区管控:根据蔬菜品类设定差异化漂烫温度,叶菜类(如菠菜、芹菜)漂烫温度控制在 90-95℃,根茎类(如胡萝卜、土豆)控制在 95-100℃,果菜类(如番茄、茄子)控制在 85-90℃。采用双区加热漂烫槽,前区为预热区(温度低于目标温度 5-8℃),后区为恒温区(精准控制目标温度 ±1℃),避免物料直接进入高温区导致表皮破裂。同时,在漂烫槽内安装多点温度传感器(每平方米安装 1 个),实时监测温度分布,当局部温差超过 3℃时,自动调节加热管功率,确保温度均匀性。

- 时间精准调控:通过光电感应计数器记录进入漂烫槽的物料数量,结合输送速度自动计算漂烫时间。叶菜类漂烫时间控制在 30-60s,根茎类控制在 120-180s,果菜类控制在 60-90s,时间误差不超过 ±5s。在漂烫槽出口处设置红外测温仪,检测物料中心温度,若温度低于设定值(如叶菜类中心温度低于 85℃),自动触发回流装置,将物料送回漂烫槽重新处理,避免因欠烫导致后续加工中物料变质浪费;若温度过高(如根茎类中心温度超过 100℃),则记录为不合格品,单独收集后评估是否可用于副产品加工,减少直接丢弃损耗。

- 漂烫液优化与循环:漂烫液中添加 0.1%-0.2% 的食品级柠檬酸或维生素 C,调节 pH 值至 5.5-6.5,既能抑制蔬菜褐变,又能减少漂烫过程中水溶性维生素的流失,间接提升物料利用率。同时,采用漂烫液循环过滤系统,每 2 小时对漂烫液进行一次过滤(采用 150 目滤网),去除悬浮杂质,延长漂烫液使用寿命(从 8 小时延长至 12 小时),减少因频繁更换漂烫液导致的物料随废液流失。

(二)优化后续冷却与脱水流程

漂烫后的蔬菜若冷却不及时或脱水过度,易导致物料软烂、水分含量异常,增加后续加工损耗:

- 快速冷却工艺:采用 “冷水喷淋 - 冷风干燥” 组合冷却方式。漂烫后的蔬菜首先进入高压冷水喷淋区,水温控制在 5-10℃,水压 0.1-0.15MPa,喷淋时间 10-20s,快速将物料温度从 90℃以上降至 30℃以下;随后进入冷风干燥区,风速控制在 3-5m/s,温度 20-25℃,干燥时间 30-40s,去除物料表面水分。冷却过程中,在喷淋区与干燥区之间设置沥水网带,网带孔径 3-5mm,长度 1.5-2m,充分沥干物料表面水分,避免水分带入后续工序导致物料结块或变质。

- 脱水参数精准控制:针对不同蔬菜的水分需求,调节脱水设备参数。叶菜类采用离心脱水机,转速控制在 800-1000r/min,脱水时间 20-30s,确保脱水后物料含水率在 85%-90%(避免过度脱水导致叶片脆化断裂);根茎类采用压榨脱水机,压力控制在 0.3-0.5MPa,压榨时间 60-90s,含水率控制在 70%-75%。脱水机出口处设置含水率检测传感器,实时监测物料含水率,若超出设定范围,自动调节脱水时间或压力,减少因含水率异常导致的后续加工不合格品。

三、标准化操作与智能管理:减少人为与设备故障损耗

人为操作失误与设备维护不当是导致物料浪费的重要因素,需通过标准化培训、智能监测与定期维护,构建全流程管控体系。

(一)建立标准化操作规范

- 岗前培训与考核:制定《连续式蔬菜清洗漂烫流水线操作手册》,明确不同岗位(上料工、清洗工、漂烫工、质检工)的操作流程与质量标准。例如,上料工需按照 “均匀上料、分类投放” 原则,避免将不同品类蔬菜混合上料(如叶菜类与根茎类混合易导致清洗不充分);质检工需每 30 分钟抽样检测物料清洗度、漂烫温度与含水率,记录检测数据并及时反馈调整。新员工需经过理论培训(24 学时)与实操培训(48 学时),考核合格(操作规范评分≥90 分、物料损耗率≤3%)后方可上岗。

- 异常处理标准化:制定《设备异常与物料损耗应急处理预案》,明确常见问题(如输送网带卡顿、漂烫温度异常、物料大量流失)的处理流程与责任人。例如,当发现输送网带卡顿导致物料堆积时,操作工需立即按下急停按钮,关闭上料系统,手动清理堆积物料(使用塑料刮板避免损伤网带),同时通知维修人员检查网带驱动装置,排除故障后重新启动流水线,避免因处理不及时导致物料挤压破损。

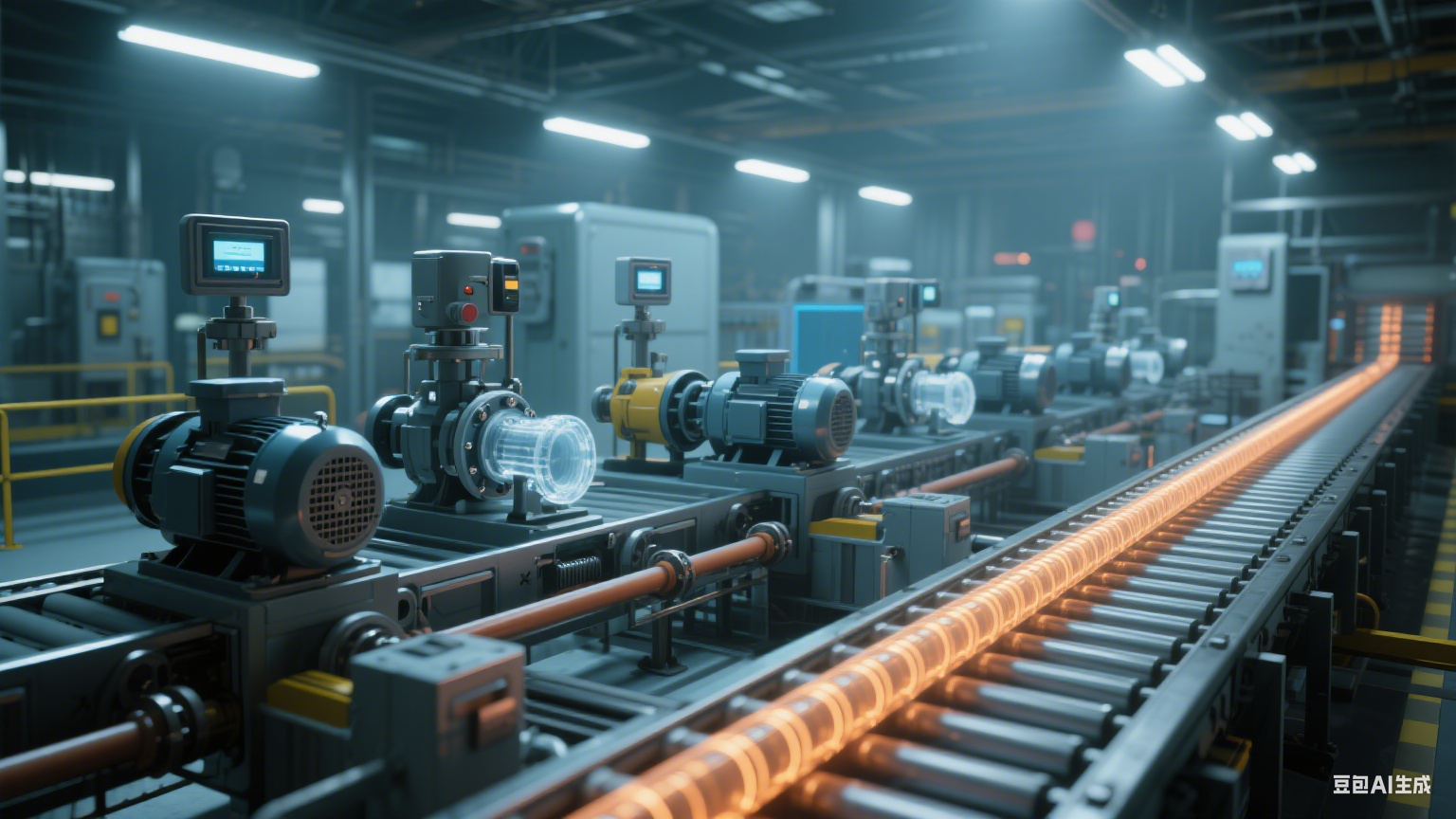

(二)引入智能监测与预警系统

- 全流程数据监测:在流水线关键节点(上料口、清洗出口、漂烫出口、冷却出口)安装重量传感器,实时监测物料重量变化,计算各环节损耗率(如清洗环节损耗率 =(上料重量 - 清洗后重量)/ 上料重量 ×****)。当某环节损耗率超过设定阈值(如清洗环节损耗率>5%、漂烫环节损耗率>3%)时,系统自动触发声光报警,并在中控屏显示异常环节与可能原因(如清洗水压过高、漂烫时间过长),提醒操作人员及时调整。

- 设备状态智能预警:通过物联网技术连接流水线各设备(电机、水泵、加热管、输送带)的传感器,实时监测设备运行参数(如电机转速、水泵压力、加热管温度、输送带张力)。当设备参数超出正常范围(如电机转速波动 ±10%、水泵压力低于 0.1MPa)时,系统自动预警并推送维护提示至维修人员手机端,避免因设备故障导致流水线停机或物料加工异常,减少停机期间物料滞留变质损耗。

(三)定期设备维护与保养

- 日常维护计划:制定《流水线设备每日 / 每周 / 每月维护清单》,明确维护项目与标准。每日维护包括:检查输送网带是否松动或破损(若网带接头松动,及时紧固;若出现≤5cm 的破损,使用专用补丁修复)、清洗水箱滤网是否堵塞(及时清理滤网杂质)、漂烫槽加热管是否结垢(用柠檬酸溶液浸泡除垢);每周维护包括:润滑输送链传动部位(添加食品级润滑油)、校准温度传感器与重量传感器(误差控制在 ±0.5℃、±0.1kg);每月维护包括:检查电机与水泵轴承磨损情况(若轴承间隙>0.1mm,及时更换)、清洗水循环系统活性炭滤芯(更换失效滤芯)。

- 设备升级与改造:针对运行超过 5 年的老旧设备,评估其能耗与物料损耗率,若损耗率较新设备高 5% 以上,制定升级改造计划。例如,将传统的固定速度输送系统改造为变频调速系统,将人工控制的漂烫温度改为智能 PID 温控系统,将普通清洗喷头更换为节能型扇形喷头,通过设备升级降低物料损耗与能源消耗。

四、副产品利用与损耗分析:实现物料价值*大化

即使通过全流程管控,仍会产生少量不合格品与边角料,需通过副产品加工与损耗分析,进一步提升物料利用率,降低浪费。

(一)副产品资源化利用

- 分类收集与加工:在流水线末端设置分类收集装置,将不合格品与边角料分为三类:**类为轻微破损但无变质的物料(如断裂的叶菜、表皮划伤的根茎),可用于加工即食蔬菜沙拉、蔬菜罐头(需额外**处理);第二类为无法直接食用但营养保留完整的物料(如叶菜碎叶、小块根茎),可用于制作蔬菜汁、蔬菜酱(通过榨汁、熬煮工艺去除杂质);第三类为变质或污染的物料(如腐烂的果菜、受油污污染的蔬菜),统一收集后交由专业机构进行无害化处理(如制成有机肥料),避免环境污染。

- 与下游企业合作:与食品加工企业(如速冻食品厂、调味品厂)建立长期合作关系,将流水线产生的边角料(如胡萝卜头、芹菜根)低价供应给下游企业,用于生产速冻蔬菜丁、蔬菜调味料等产品,实现物料二次销售,降低企业损耗成本。

(二)损耗数据统计与分析

- 建立损耗数据库:每日记录流水线各环节的物料重量数据(上料重量、清洗后重量、漂烫后重量、成品重量),计算各环节损耗率,并按蔬菜品类(叶菜类、根茎类、果菜类)、生产批次进行分类统计,建立损耗数据库。每月对数据进行汇总分析,识别损耗率较高的环节与品类(如叶菜类清洗环节损耗率普遍高于根茎类),查找原因(如叶菜类叶片脆弱易断裂、清洗水压控制不当),制定针对性改进措施。

- 持续改进机制:每季度召开物料损耗分析会议,邀请生产、技术、设备部门人员参与,汇报损耗控制成效与存在问题,讨论改进方案。例如,若分析发现叶菜类漂烫后损耗率较高,原因是漂烫时间过长导致叶片软烂,可调整漂烫时间从 40s 缩短至 30s,并重新测试损耗率;若发现输送网带破损导致物料掉落增加,可将网带更换周期从 1 年缩短至 8 个月,通过持续改进不断降低物料损耗率。

结语

连续式蔬菜清洗漂烫流水线的物料浪费规避是一项系统性工程,需结合设备优化、工艺管控、标准化操作、智能管理与副产品利用,构建 “源头控制 - 过程监管 - 末端利用” 的全流程解决方案。通过精准匹配设备与物料特性、精细化控制工艺参数、引入智能监测系统、实现副产品资源化利用,可将流水线物料损耗率从传统的 8%-10% 降低至 3%-5%,显著提升企业经济效益与资源利用率,同时推动蔬菜加工产业向绿色、**、可持续方向发展。

扫一扫咨询微信客服

扫一扫咨询微信客服