在果蔬休闲食品加工流程中,漂烫是关键预处理环节,需将果蔬置于 85-100℃的热水或蒸汽环境中实现酶失活、护色及**。该环节的烫伤风险主要源于三大核心场景:一是高温介质直接接触,如人工投料时手部触碰热水或蒸汽;二是装置结构缺陷导致的介质泄漏,如管道接口密封失效、槽体边缘冷凝水滴落;三是操作流程不规范,如紧急停机时未切断热源便直接接触物料。据食品工业安全统计数据,果蔬加工企业中,漂烫工序的烫伤事故占比达 32%,其中 70% 以上与设备设计缺陷和操作不规范相关。

以某辣条生产企业的萝卜丁漂烫线为例,传统开放式漂烫槽采用人工手动投料,工人需将萝卜丁从输送带转移至 95℃热水槽中,因槽体无防护挡板,曾发生多起热水飞溅导致的手臂烫伤事故(见图 1);某柑橘加工厂的蒸汽漂烫装置因安全阀故障,蒸汽压力骤升导致管道爆裂,造成周边 3 名操作人员面部烫伤(见图 2)。这些案例表明,烫伤风险防控需从设备本质安全、操作管理、防护措施三方面形成闭环。

**

图 1 传统开放式漂烫槽人工投料场景

**

图 2 蒸汽漂烫装置管道爆裂模拟示意图

设备设计优化:构建本质安全防护体系

1. 封闭化与自动化改造

传统开放式漂烫装置是烫伤风险的主要载体,通过封闭化改造可从源头阻断高温介质与人体的直接接触。建议采用全封闭不锈钢漂烫罐,配备自动进料阀与出料阀,物料通过输送带经密闭通道进入罐内,全程无需人工干预。例如,某胡萝卜脆片生产企业采用的 “U 型封闭漂烫系统”,将进料口与出料口分别设置在装置两端,通过 PLC 控制系统精准调控进料速度与漂烫时间,工人仅需在控制台监控参数,**消除人工投料的烫伤风险。

对于蒸汽漂烫装置,需优化蒸汽管道的密封结构,采用双密封接口设计(内层硅胶密封圈 + 外层金属卡箍),并在管道外层包裹耐高温保温棉(如硅酸铝纤维棉),降低管道表面温度。下图展示了改造后的蒸汽管道密封与保温结构,直观呈现双密封接口及保温棉包裹方式:

某芦笋加工企业的改造数据显示,保温处理后管道表面温度从 82℃降至 45℃以下,达到安全触摸标准。

2. 防泄漏与应急防护设计

漂烫槽的边缘与转角处易产生冷凝水,可加装 “导水槽 + 集水盒” 装置,将冷凝水定向导入收集系统,避免滴落烫伤。同时,在槽体外侧设置 30cm 高的防溅挡板,挡板内侧粘贴耐高温硅胶垫,既防止热水飞溅,又能缓冲意外碰撞。某苹果片加工厂通过该设计,将漂烫工序的飞溅烫伤事故发生率降低 90%。

此外,需在漂烫装置关键部位设置应急防护组件:一是在热水槽底部安装 “自动排水阀”,当传感器检测到槽体异常倾斜或泄漏时,立即切断水源并开启排水,如下图所示:

二是在蒸汽管道上加装 “双重安全阀”,主安全阀设定压力为 0.8MPa,备用安全阀设定压力为 0.9MPa,确保压力超标时快速泄压,参考安装效果:

三是在装置周边设置 “紧急停机按钮”,按钮高度控制在 1.2-1.5m,且带有醒目的红色标识,方便工人紧急操作,按钮实物及安装示例:

操作流程规范:建立全流程安全管理机制

1. 岗前培训与标准化作业

企业需制定《漂烫装置安全操作手册》,明确操作流程、风险点及应急处置方法,并对操作人员开展专项培训。培训内容应包括:设备结构认知(如热源开关位置、安全阀功能)、高温介质特性(热水沸点、蒸汽压力与温度对应关系)、防护装备佩戴规范等。培训后需通过理论考试与实操考核,考核合格方可上岗,且每季度开展 1 次复训。

某南瓜子仁加工企业的标准化作业流程要求:开机前需检查安全阀、压力表、温控器是否正常;运行中每 30 分钟记录 1 次水温、蒸汽压力数据;停机后需先关闭热源,待水温降至 50℃以下方可清理设备。该流程实施后,企业未再发生操作失误导致的烫伤事故。

2. 应急处置与风险预警

制定烫伤事故应急预案,明确应急响应流程:当发生轻微烫伤时,工人需立即用装置旁配备的 “常温流水冲洗器” 冲洗伤口(冲洗时间不少于 15 分钟),并涂抹烫伤膏;若烫伤面积较大或程度较深,需立即启动应急呼叫系统,由专业医护人员处理。同时,在漂烫装置周边设置急救箱,内置烫伤膏、无菌纱布、冰袋等物资,且每半月检查 1 次物资有效期。

引入风险预警系统,通过温度传感器、压力传感器实时监测漂烫装置的运行参数,当水温超过 100℃或蒸汽压力超过 0.8MPa 时,系统自动发出声光报警,并在控制台显示故障位置。某猕猴桃干生产企业的实践表明,预警系统可提前 5-10 秒发现异常,为工人争取应急处置时间,避免事故扩大。

防护装备配置:打造个人安全防护屏障

1. 专业防护装备选型

根据漂烫工序的风险特性,为工人配备针对性的防护装备:一是手部防护,选用耐高温手套(如芳纶纤维材质,耐温范围 - 50℃至 200℃),手套长度需覆盖至手腕以上 10cm,防止热水渗入;二是面部防护,佩戴防雾护目镜,镜片采用聚碳酸酯材质,既能阻挡蒸汽雾气,又能抵御热水飞溅;三是身体防护,穿着耐高温围裙(如氯丁橡胶材质)与防烫靴(靴面采用牛皮材质,鞋底为防滑橡胶),围裙长度需覆盖至膝盖以下,防烫靴的防穿刺等级不低于 GB/T 20991-2021 标准。

某洋葱圈生产企业的装备配置优化显示,佩戴专业防护装备后,即使发生轻微热水飞溅,也能有效降低烫伤深度,将轻伤比例从 65% 降至 20%。

2. 装备维护与更换机制

建立防护装备台账,记录装备的采购时间、使用期限、检查结果等信息。耐高温手套需每 2 个月检查 1 次,若出现破损、老化(如弹性下降)等情况,立即更换;防雾护目镜需每周清洁 1 次,去除镜片表面的污渍与雾气,确保视野清晰;防烫靴需每季度检测 1 次防滑性能,若鞋底花纹磨损超过 50%,及时更换。

某草莓干加工企业规定,防护装备的使用期限*长不超过 1 年,即使外观无明显破损,也需强制更换。该机制确保防护装备始终处于有效防护状态,避免因装备老化导致防护失效。

智能技术应用:推动风险防控数字化升级

1. 物联网(IoT)监测系统

在漂烫装置上部署物联网传感器,实时采集水温、蒸汽压力、管道温度、设备运行状态等数据,并将数据传输至云端管理平台。管理人员可通过手机 APP 或电脑端实时查看参数,当出现异常时,平台自动推送预警信息(如短信、APP 通知)。例如,某红薯干生产企业的 “智能漂烫监测系统”,当水温超过设定值 5℃时,平台立即向班组长与设备维修人员发送预警,同时触发装置的自动降温程序,将风险控制在萌芽阶段。

物联网传感器部署与数据传输示意图

**

(注:此处为示例链接,实际使用时需替换为真实图片链接,图片内容可呈现传感器安装位置、数据流向、预警触发流程等关键环节)

2. 机器视觉与 AI 识别

引入机器视觉系统,通过摄像头实时监控漂烫装置的操作区域,利用 AI 算法识别工人的违规行为(如未佩戴防护装备、手部靠近高温区域)。当识别到违规行为时,系统立即发出声光提醒,并在控制台显示违规画面,同时记录违规信息(时间、人员、行为),便于后续管理。某芒果干加工企业的应用数据显示,机器视觉系统可在 0.5 秒内识别违规行为,违规操作发生率从 28% 降至 5% 以下。

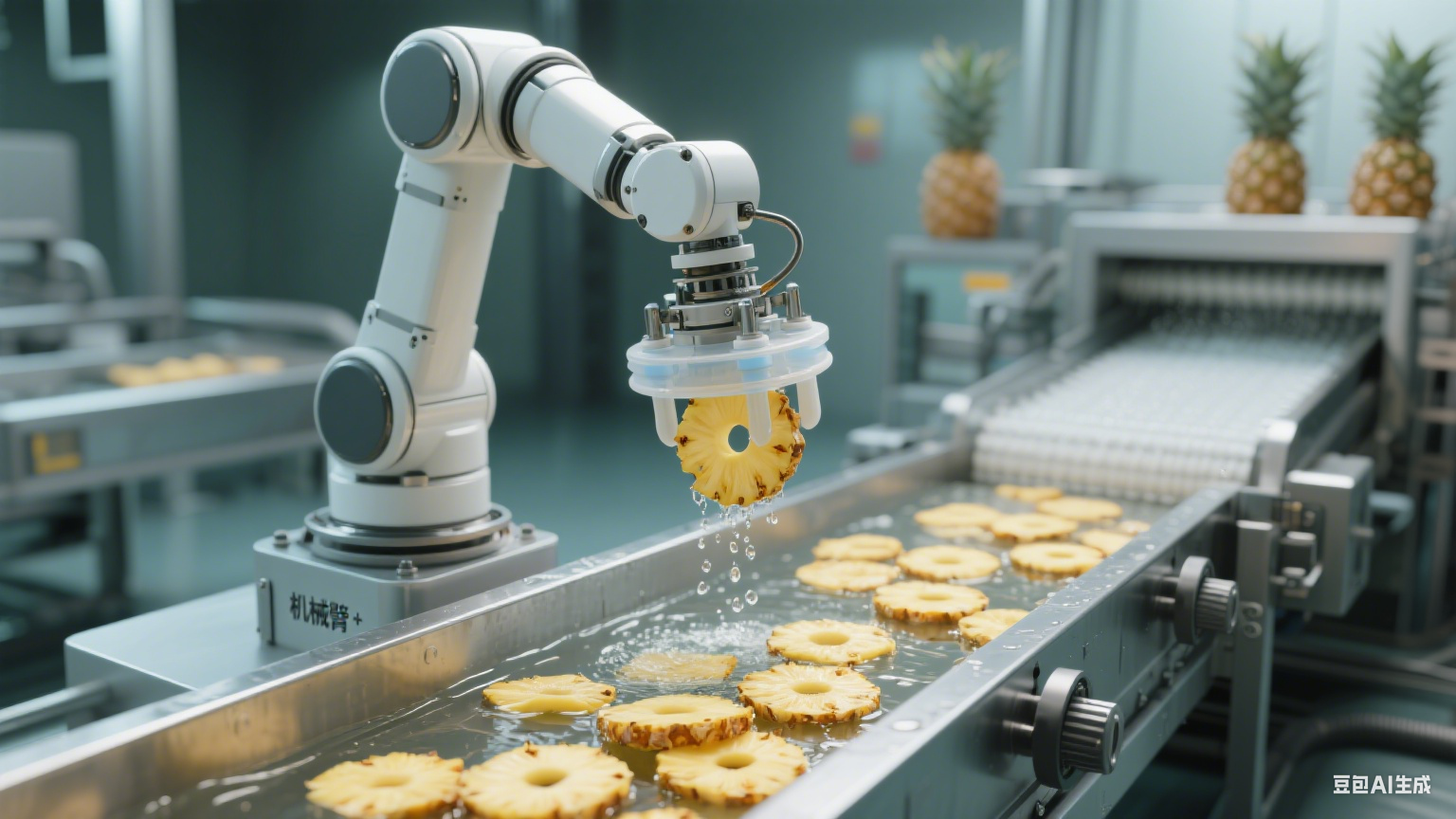

此外,可结合机器人技术实现漂烫后物料的自动**。例如,某菠萝脆片生产企业采用 “机械臂 + 真空吸盘” 装置,将漂烫后的菠萝片从热水槽中取出并转移至冷却输送带,全程无需人工接触,**消除物料**环节的烫伤风险。

**

(注:此处图片链接为示例,实际使用时需替换为真实有效链接,图片名称可根据实际内容修改)

结论与展望

果蔬休闲食品漂烫装置的烫伤风险防控是一项系统工程,需通过设备设计优化(本质安全)、操作流程规范(管理保障)、防护装备配置(个人防护)、智能技术应用(数字化升级)的协同发力,构建 “源头防控 - 过程管理 - 应急处置” 的全链条防护体系。从企业实践案例来看,通过综合改造,漂烫工序的烫伤事故发生率可降低 85% 以上,既保障工人生命安全,又提升生产效率与产品质量。

未来,随着食品工业智能化水平的提升,可进一步探索 “数字孪生” 技术在漂烫装置中的应用,通过构建装置的虚拟模型,模拟不同工况下的风险场景,提前优化设计与操作方案;同时,结合大数据分析挖掘风险规律,为设备升级与管理改进提供数据支撑,推动烫伤风险防控从 “被动应对” 向 “主动**” 转变,实现食品加工环节的本质安全。

扫一扫咨询微信客服

扫一扫咨询微信客服